«Наша боль была единственным вкладом»

От редакции

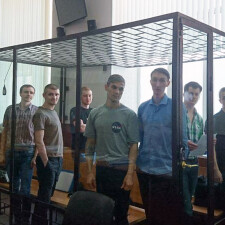

Скоро три года, как он сидит в одиночной камере, а всего этих лет ему присудили 18. За это время много произошло. Выборы, протесты, еще выборы, еще протесты… На днях во время свидания мама рассказала ему о событиях в Беларуси, он не знал — у Димы слезы на глаза навернулись. В Беларуси были пытки, а Диму и его друзей, осужденных по делу о террористическом сообществе «Сеть», пытали еще в 2017-м. Как такое забудешь?..

«Сеть» была первым или одним из первых громких дел со стандартным уже набором: пытки, подкинутое оружие, провокатор из органов. Потом такие дела пошли косяком — «Новое величие», Азат Мифтахов, Челябинское дело и еще много-много других. «Сеть» дала зеленый свет всему этому: оказывается, правосудие может быть и таким. Доказывать ничего не надо. Надо просто нажать на фигурантов, а дальше как скажет прокурор, так и будет.

2 сентября у «Сети» апелляция. Она пройдет в закрытом подмосковном городе Власиха. Осужденные будут в ней участвовать по видеосвязи из Пензы. Двое из них тяжело больны. В Пензе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Все это сводит на нет общественную поддержку, лишает возможности быть услышанными. А послушать там есть что, у защиты по этому делу много вопросов. Если честно на них отвечать, такого приговора быть не должно. Вопросы есть и у органов, которые недавно начали проверку в отношении следователя Токарева. На предмет фальсификации. Представляете, сколько он там наворотил, если даже наши органы это смутило?

О том, как шло следствие, Дима Пчелинцев пишет в книге, которая готовится сейчас к выходу в издательстве «РТП». То, что вы прочитаете ниже, не триллер, не ужастик, это будни российского правосудия. И пошаговая инструкция, как посадить человека на 18 лет. Но сломать его у них все равно не вышло.

…Я вернулся в камеру 26. Все было иначе. Новым взглядом я посмотрел на ситуацию, в которой нахожусь. Книги из камеры убрали. Через пару дней одна из них, Набоков, нашлась в соседней камере, у чувака, заехавшего по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. — Ред.). Мне показалось это невероятно черным юмором, я не мог удержаться от смеха, зная, кто в соседней камере, возможно, роняет слезу на страницы «Лолиты». <…>

Через неделю мне таки принесли две из пяти книг, переданных в ИВС Татьяной Лихановой (собкор «Новой» в СПб. — Ред.). Это были книги Кастанеды.

— Почему только две?

— Остальные запрещены.

— Они содержат порнографию или экстремизм?

— Нет.

— Но ведь запрещено только это!

— Физику тоже нельзя.

— Я не понимаю. Это оскорбляет чувства верующих?

— Просто запрещено.

— А почему Франкла нельзя?

— Психологию тоже нельзя.

— Она называется «Психолог в концлагере». Но там нет описания психологических приемов, которые используют психологи в вашем концлагере. <…>

Ряды пауков пополнились, теперь в моей камере жили Джон, Стюарт, Ларри, Гермес и Теодор. Теодор — бытовой паук. У него очень длинные ноги, его яд смертелен для человека, но из-за того, что его «зубы» слишком маленькие и мягкие, он не может прокусить кожу. Он сплел объемную паутину, его способ завладеть жертвой поистине завораживает. Сперва он ведет себя слегка неуклюже, но когда паутинка уже обвязана вокруг тела жертвы, он невероятно скоординированными движениями четырех лапок начинает плести кокон. Поначалу мне было стремно от того, что какие-то сколопендры ползают по всей камере, проползают по стене рядом с подушкой. Но потом выяснилось, что это мухоловки, и отвращение пропало.

Ирина Бирюкова обнародовала видео пыток в ярославской колонии. Все возмутились и решили что-то с этим делать. Проверки заявления трех заключенных мало отличались от наших: подлые преступники оговаривают беззащитных и честных трудяг федеральных служб, на камерах ничего нет, на теле тем более.

Ясно, что диктатура не признает, что она диктатура. Как алкоголик не признает себя алкоголиком.

Государство идет на крайние меры и признает, что в системе есть неисправные механизмы. Сотрудники тюрьмы теперь в тюрьме. Сыграли ли мы свою роль, привлекая внимание к пыткам? Может быть, наша боль была единственным вкладом, который мы внесли в этот мир. Надеюсь, кому-то это помогло.

Защитники принесли мне законы, регламентирующие деятельность СИЗО, и я стал коротать время борьбой за свои права. В один из дней мне сказали побриться. Я вежливо отказался. Затем в прогулочный дворик пришла целая делегация из 5‒7 сотрудников ФСИН во главе с Эдвардом, плечи которого уже были обременены погонами майора внутренней службы. Видимо, он решил показать, кто в доме хозяин.

— Вам нужно побриться.

— Я так не думаю.

— Это требование санитарии. Вы обязаны их соблюдать.

— В Чечне у всех бороды в тюрьмах. Сначала их побрейте.

— Ну вы же образованный человек, знаете, кто там все решает.

— И делает он это на российской земле, в России одни и те же законы, независимо от того, кто возглавляет субъект Федерации.

— Вы отказываетесь?

— Примените ко мне физическую силу? Мои усы — предмет моего религиозного культа. Сейчас вы оскорбляете мои чувства верующего с угрозой применения насилия. Это уголовное преступление.

— Ваша религия — это выдумка.

— А какая религия не выдумка?

— Вам нужно побриться. Это изменение внешности. Когда вас привезли и сфотографировали, вы были без усов.

— Перефотографируйте.

Короче, борьба.

31 июля меня повезли на выезд. Это не было простым ознакомлением с экспертизами. Это была операция ФСБ по склонению меня к признанию вины. Ни Федотов (на тот момент председатель СПЧ. — Ред.), ни Москалькова (уполномоченная по правам человека в РФ. — Ред.) так и не приехали, а пытки никто рассматривать и не пытался. Я не видел никаких шансов на победу.

— Через две недели уже обвинение, — сказал мне следак. — Собранных доказательств однозначно достаточно, чтобы вас осудить. Я предъявлю тебе первую часть. Если признаешь вину — вторую.

— Надо подумать.

— Некогда думать. Я тебе говорю: шансов у вас ноль. Доказали пытки? Нет. Вас осудят по вашим первоначальным показаниям. Думай, но завтра последнее следственное действие, где еще можно в тему признать вину.

Я вернулся в камеру. Болела голова. Иммунитет явно давал сбой. Я снова задал себе вопрос: «Если они пришли меня пытать во время огласки дела, значит ли это, что без моей сознанки они не могут меня посадить?» Потом другой: «Если они так сильно хотят моей сознанки сейчас, насколько она для меня критична?» Решил спросить совета у Кастанеды. «Стоит ли верить следователю?» — произнес я про себя и открыл книгу в рандомном месте: «Как правило, — сказал он, — околдованного человека, у которого утащили душу, может поймать шум ручья или реки и унести его к смерти».

Я спросил, стоит ли мне обсуждать вопрос признания вины с Ильей (Илья Шакурский, фигурант дела. — Ред.). Книга ответила: «Теперь ты уже никак не сможешь изменить жизнь того мальчика».

Я устал и чувствовал, что начинаю заболевать. Что же мне делать? Открыв книгу, я получил ответ и на этот вопрос: «Воин должен быть готов к битве.

Дух воина не призван ни к индульгированию, ни к жалобам, как не привязан ни к победам, ни к поражениям. Единственная привязанность воина — битва, и каждая битва, которую он ведет, — его последняя битва на этой земле…»

В конце концов, почему я доверяю свою жизнь рандомным фразам? Я могу тыкать сколько угодно и получать заумные ответы. Раскрыл книгу еще раз. В этот момент за окном пролетела ворона и каркнула так громко, что я будто проснулся. Я понял, что радио не играет, никто не орет, ни у кого не течет вода. В этой необычайной тишине я опустил взгляд в книгу. Большим пальцем я закрывал название главы. Убрал палец и прочитал название: «Должен верить».

В наряде стоял постовой, который всегда казался мне адекватным. Он, бывало, даже интересовался моим самочувствием. И вот я стал невольным слушателем его рассказов о том, как он и еще трое сотрудников избивали заключенного за то, что он обматерил кого-то из них. Они уходили, а он продолжал обзывать их. Тогда они возвращались и снова избивали его.

Войдя в раж, он рассказал еще одну историю о том, как на них «произвели нападение». Я-то думал, там будет боевик с погонями и стрельбой, но оказалось, какой-то заключенный толкнул одного из них и вышел из «стакана». И его избили дубинками.

С каким восхищением он рассказывал об их действиях в тот вечер! Прибежали еще семь работников СИЗО и тоже стали избивать его, вминали, втаптывали, прыгали на нем, потом пришел врач и не выявил никаких телесных повреждений, потому что «синяки и ссадины можно даже не записывать».

В каком же восторге он был от того, что участвовал в этом, и как же негодовал, что «теперь везде камеры». С тех пор я больше не сказал ему ни слова и не брал еду в его смену. <…>

Следы увидел врио начальника СИЗО, зам. Не так давно у нас с ним был разговор, он спросил:

— Истории про пытки на территории СИЗО — это какой-то прикол?

Я предложил ему не делать вид, что он не в курсе.

— А кто вообще в здравом уме признает, что он в курсе?

Вечером того же дня не пришел врач для осмотра. Совпадение? Поглядим. Зову врача:

— Телесный осмотр проведите.

— Я не компетентна в этом вопросе.

— Вы же уже проводили его.

— А сегодня это не входит в мои обязанности.

— По требованию прокурора меня уже несколько месяцев осматривают каждый день, а сегодня — нет. Почему? Дайте мне хоть таблетку от головы.

— Я ничего вам не дам!

И ушла. Я спросил: а придет ли врач, если я подожгу матрас? Постовой ответил, что ему нельзя давать мне советы о поджогах матраса, но другие заключенные делают это и порой добиваются своих целей. Через десять минут пришли еще один старшой и тот же медработник.

— Раздевайтесь.

— Вы же сегодня не компетентны в этом вопросе.

Разделся.

— У вас нет повреждений.

— Хорошо. Есть у меня что-нибудь вот тут?

Показываю руку, на которой повреждения очевидны. Молчание. Показываю глаз:

— Здесь тоже ничего нет? — под глазом гематома, которую нельзя не увидеть.

— Ничего не вижу. Ты что-нибудь видишь? — спросила она у старшого.

— Не впутывайте меня в это.

Другой старшой говорил, что следы на руке можно сделать ногтем.

— Я обвиняю вас, что ли? Зачем вы ищете отговорки?

— А откуда это?

— Меня покусали клопы.

— А под глазом?

— Клопы.

— Все, можете отводить в камеру.

Вскоре пришел зам вместе с начальником оперотдела. Они взяли у меня объяснение, где я прошу не возбуждать уголовное дело против клопов. <…>

Следователь Нестеров вызвал у меня сильное недоверие из-за того, что взял дело о пытках под свой контроль сразу после того, как я заявил о них другому следователю 25 апреля. Тот ушел в отпуск почти сразу. Нестерова я помнил еще по «проверке» моей попытки суицида. После него приходил Дубинин вместе со старшим лейтенантом и брал у меня подробное объяснение о том, где могли остаться следы, чтобы потом стереть их. А потом тот же старший лейтенант уговаривал меня дать интервью каналу Russia Today, от чего я, ясное дело, отказался. То ли в ФСБ действительно боялись, что я докажу пытки, то ли делали все возможное, чтобы очернить нас.

Спецпочтой принесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела военным следственным комитетом за номером 1984, по причине отсутствия новых данных. Чудесное правосудие. Представьте себе, Али-баба и 40 разбойников грабят дервиша, тот пишет заявление в шариатский суд, назначают проверку, получают 41 объяснение о том, что они все добрые и пушистые, дает характеристику на Али-бабу, где сказано, что он характеризуется положительно, и дела не возбуждают, потому что «не нашло своего подтверждения». Для XI века это, может быть, и было нормой, хоть это ужасно несправедливо. Но мы уже 10 веков выстраиваем институты, обеспечивающие нам такую жизнь, где это не должно быть проблемой. И до сих пор не выстроили. Все, кто видел мое разбитое лицо, все, кому я говорил, что меня пытали, дают объяснение, что я лжец, ничего им не говорил, никто меня не трогал, никто не приходил. Более того, записи с камер не сохранились, а крови нет даже в той камере, где я залил ею полы.

Через пару недель меня повезли в ФСБ. Они негодовали от того, что на мне были следы, которые никто из них не оставлял.

— Ладно. Твоя сознанка, типа, «я ничего не знаю, нигде не был, но вину признаю» — это не сознанка. Сегодня тебе нужно будет назвать январскую игру тренировкой, где вы отрабатывали навыки, которые в дальнейшем планировали использовать для совершения преступлений террористической направленности.

— Это какие? Пускание фейерверков?

— Без уточнений. Все называют это тренировкой, тебе тоже надо ее так назвать. Ты уж постарайся.

Для поездки в лес выделили троих спецназовцев ФСБ. Прибыв на место, спецназовец пристегнул конец цепи к наручникам и надел себе на руку. Следователь включил камеру и начал меня снимать. Я показал, что вон там были салюты, вон там петарды, а потом я пошел вон туда. Вот здесь было много людей. Я постоял вот здесь, походил вот тут, посмотрел вон там и ушел.

— Какой была цель вашего участия в данной тренировке?

— Это не было тренировкой, это была игра. Мы просто играли.

— У меня вопрос, — сказал защитник Зайцев, — получали ли вы какие-либо специальные навыки?

— Нет. Я был просто водителем, отвез ребят на игру. За компанию взял с собой Чернова.

— Больше нет вопросов.

Мы еще минут двадцать потусовались на том же месте, адвокат предложил провести суд прямо сейчас и поехать домой.

Не представляю, что будет на суде. Не представляю, как может звучать приговор, если все основано только на предположениях. Следак сам еще не знает, по какой части меня обвинит. А у остальных будет написано, что это я их вовлек.

3 сентября я приехал в ФСБ.

— Я так понимаю, ты не хочешь сидеть двадцать лет.

— Я и недели сидеть не хочу.

— У меня лежат два постановления. Одно по первой части, где ты и неустановленное лицо лидеры; другое — по второй, лидер только «Тимофей».

— А можно еще одно постановление, где я не при делах?

— Уже поздно с этим. Выбросить твои «сознанки» я не могу. Если не хочешь, чтобы я тебе предъявил первую часть, то надо признать гранаты и военкомат.

— Этого я точно делать не буду. Это реально слишком.

— Тогда первая часть. От 10 до 20 лет! А вторая со всеми смягчающими — лет пять.

— Да какая разница? Моя жизнь и так кончена. Благодаря вам. На пустом месте.

Я знаю, что этот выбор и этот поступок изменили дальнейший ход моей жизни. Я не стану таким, как они. Я не буду делать вид, что в игре по их правилам для меня есть хорошие и плохие ходы. Я остался верен себе.

- Подготовил Ян Шенкман, «Новая газета»